© ONE LOVE All Rights reserved.

- HOME

- 里親セミナーレポート

- 発達障害のある子どもの養育について

発達障害のある子どもの養育について

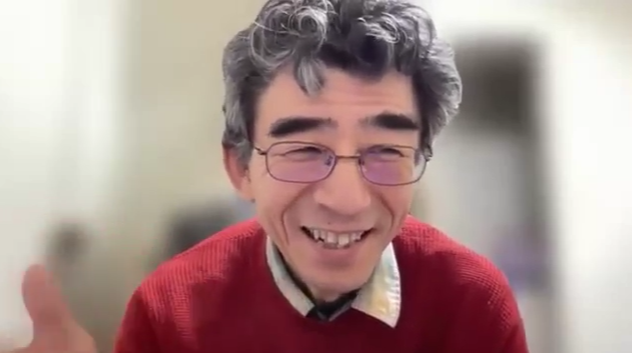

今回の講演者

舟橋 敬一氏

埼玉県立小児医療センター 精神科・精神保健外来 科長兼部長

今回は、舟橋氏をお迎えして「発達障害児への理解と支援」をテーマに講演していただきました。発達障害を持つ子どもたちへの理解を深め、効果的な支援方法について、不登校への対応を通じたコミュニケーションの重要性から始まり、神経発達症の特徴、具体的な支援方法まで、実践的な内容を紹介されました。

講座内容➀:

不登校への対応と効果的なコミュニケーション

■現状維持を出発点とした支援アプローチ

不登校で来院される子どもたちは、数ヶ月から年単位で学校に行けない状態が続いており、ある意味で生活が安定してしまっていることが多くあります。このような状況では「頑張って行きましょう」という励ましよりも、まず現状維持を目的とすることから始めることが重要だと舟橋氏は説明されました。

現状維持を目的にすることで、「今日一日良かったね」「今日はこれだけのことができたね」「あなたにはこれだけのことができるね」というポジティブなコミュニケーションを家庭で作っていけるようになります。

■子どもの状態に応じた4段階のコミュニケーション

子どもの状態によって適切なコミュニケーション方法が異なり、舟橋氏は大まかに4段階に分けて考えることで頭の整理につながると述べられました。

- 「守ってほしい」段階

子どもが最も力をなくしている時期。年齢に関わらず、実際に手をかけてあげる、やってあげることが必要 - 「能力を認めてほしい」段階

少し元気が出てきて、自分の力を示したい時期。「よくできたね」「すごいね」という言葉が効果的 - 「役に立ちたい」段階

さらに力が出てくると、誰かの役に立ちたいという気持ちが芽生える。この時は「すごいね」ではがっかりしてしまい、「ありがとう」「助かったよ」という言葉が重要 - 「自己実現」段階

自分自身の実現を目指す段階

この状態によって上に行ったり下に行ったりを繰り返しながら生きている中で、適切な言葉をかけることでポジティブなコミュニケーションにつながっていくと説明されました。

■保護的・保障的体験と心理的基本ニーズ

菅原先生の研究として、子ども時代の逆境的体験(虐待、ネグレクト、家庭内の辛い状況)に対して、保護的・保障的体験が重要であることが様々な研究で明らかになってきていることが紹介されました。

■主な保護的・保障的体験:

- ・無条件の愛

- ・家の外に信頼できる大人がいる

- ・趣味を持つこと

学校に行っているだけでも、これらの要素の多くをクリアできる場合があります。日本の学校は部活もあるので特に効果的です。調子が悪い時は、より基本的な要素(健康状態、睡眠、食事、運動)に焦点を絞ることが大切だと説明されました。

舟橋氏はポジティブ心理学について、これまでの心理学は異常なところを研究することがメインだったが、良い状態がどういう状態なのかというポジティブなところに注目し、それを研究して作っていくことによって幸せやウェルビーイングを実現していこうという流れがあると紹介されました。

その中で分かってきた心の基本的ニーズとして以下の3つが挙げられました。

- つながり

- 能力

- 自主性

この3つがしっかりと自分の中で感じられると人間の幸福度が上がってくることが心理学のデータで示されており、自信を持ってこの3つに的を絞って盛り立てていくのは一つの方法になると述べられました。

神経発達症(発達障害)の基本理解

神経発達症(DSM-5で発達障害から名称変更されたが、発達障害と同じ言葉)には以下が含まれることが説明されました

- ・知的能力障害:理解力が全般的に低く、様々な面で適応が困難

- ・自閉スペクトラム症:対人関係や社会性の軸での困難さ

- ・注意欠如・多動性障害(ADHD):自分をうまくコントロールする力の困難さ

- ・学習障害:知的な遅れはないが、文字の読み書きなど特定の学習に困難

年齢による症状の変化として、幼少期は落ち着きのなさや癇癪、学童期は周りについていけない、学習や友達関係の困難、思春期以降は気持ち的な不調や二次障害が現れることが多いと説明されました。

講座内容②:自閉スペクトラム症の理解と支援のポイント

■行動の背景を理解することの重要性

特に学校という規律があり、周りと同じ動きが求められる環境では、発達障害的な問題が目立ってきます。舟橋氏はこじらせるポイントは行動が周りに理解されていないことだと指摘されました。

具体例として、感覚過敏のある子どもが後ろから「おはよう」と叩かれた時の反応が紹介されました。その子にとっては心臓が止まるかもしれないぐらいの驚きで、挨拶した相手を殴ってしまう。周りは「挨拶しただけなのに殴られた」と受け取り、暴力的な子だという誤解が生じてしまいます。

この段階で行動としては許せないかもしれませんが、その感覚や思っていることを分かってあげる人がいることが重要です。 「すごくびっくりしちゃったね」「びっくりさせられるのは本当にひどいことだった」という理解を示すことで、永久に平行線になってしまうことを防げると説明されました。

■保護者への基本的な姿勢

舟橋氏は保護者の方にお願いしていることとして、「この優しい素晴らしい子が暴力を振るうのは何か特別なことがあったに違いない」という信念を持って接することの重要性を強調されました。

これを信じるレベルで理解し、記録を取ったり想像したりしながら対応していくことが大切です。

養育者の方は本当に子ども側に立ってバランスを変え、「何かあったに違いない」と思って対応を始める姿勢が必要になってくると述べられました。

■自閉スペクトラム症の基本特性

自閉スペクトラム症の診断基準として、コミュニケーションの障害、こだわり、感覚過敏があります。特に理解が重要な特性は以下の通りです。

1. 他者の心の理解の困難さ

人と人とが世界を共有していくことの困難さ、人が思っていることと自分が思っていることはそれぞれ違うことがあり得るという理解の難しさがあります。

舟橋氏はサリー課題という有名な心の理論を測るための心理検査を紹介されました。

定型発達の子どもは4歳頃に理解するが、自閉スペクトラム症の子どもは8歳頃まで理解が困難です。人が経験によって考えていることが違うということが分かりにくいのは大きな発見だったと述べられました。

2. 中央統合の困難さ

「木を見て森を見ない」状態で、全体として捉えることが困難です。これは感覚の問題にも関係しています。

こだわりと言われる順番や道順の変更について、自閉スペクトラム症の子どもにとっては順番が変わると全く違ってしまうと説明されました。普段眼鏡をかけていない人に会っている子どもが、眼鏡をかけたその人に会うと全く違う人だと感じるかもしれないという例が挙げられました。

不登校にはまだ至っていないが学校に行くのに不安が強い子どもの例では、毎朝「今日は行きたくない」と言いながらも行ってみれば楽しいが、次の日の朝になるとやはり何があるかわからない不安が生じます。昨日と全く同じ今日はありえないので、ざっくりとした感じを掴みづらく、細部がすごく大切になってくる大変さがあると説明されました。

実行機能の問題として、レストランでメニューを見て何にするか決めるのに混乱してしまうことがあります。決め手がないため、「晴れたら歩く、雨ならバス」というような選択の方法を決めるだけでもサポートになると紹介されました。

3. 安心感の獲得の困難さ

自閉スペクトラム症の子どもにとって安心感を得にくいことが大変だと舟橋氏は説明されました。定型発達の子どもは以下の方法で安心感を得ますが、自閉スペクトラム症の子どもには困難です。

・他者の安心を自分の安心にする力が乏しい

1歳6ヶ月検診で保護者が医師と和やかに話していると子どもも安心するというような、他の人の経験を自分の経験にする力が乏しい

・状況理解による対処(空気を読む、常識的判断)が困難

場面の理解で何をすればいいかが分かりにくい。

常識について「普通そうじゃないですか」という言葉を使いますが、説明しようとするとすごく難しいものを、みんななんとなく自分のものにしてそれに合わせてやっていくことができるが、そこのキャッチが難しいと説明されました。

感情状態による行動の大きな変化

気持ち、精神的・心理的状態によってすごく変わることが特徴です。定型発達の子どもでもある程度はありますが、発達障害があるともっと顕著に現れると説明されました。

子どもの悪い行動を止めることは必要ですが、それを叱責という形で行うと、場合によってはその悪い状態がさらに叱責に反応してさらに悪い状態になり、収拾がつかなくなってしまうことがあります。

状態によって現れてくるものは発達障害の場合はすごく違います。良い状態の時には良いものが現れ、悪い状態の時には悪いものが現れ、さらに悪くなるともっと悪いものが現れます。この良い状態にしていくという方向性の工夫が大切だと強調されました。

癇癪への対応と予防

こだわりがあってこだわり通りにならないと癇癪になってしまうことについて、癇癪は正直一度なってしまったら収まるのを待つしかないというのが基本だと説明されました。じっと待って、火に油を注がないことが重要で、叱ったりするともっとひどくなってしまいます。

少し場所を変えるとか目先を変えてあげる、よっぽど興味のあるものがあればそちらに引きつけていくことで助けになることがあるかもしれませんが、基本は待つしかありません。ただし、繰り返しているなら予防していくことが大切だと述べられました。

舟橋氏は、癇癪は行動や精神的なもので思われがちだが、生理的なところから来ていることが少なくないことを重要なポイントとして挙げられました。

元々身体感覚をまとめ上げていくのが苦手な方が多いので、暑さ寒さ、空腹感、疲れ、眠気、便秘などが原因となることがあります。便秘がある程度解消されると癇癪を起こさなくなる方もいらっしゃると紹介されました。

否定への脆弱性

自閉スペクトラム症の子どもはストレスがたまりやすく、否定にものすごく弱い特徴があることが説明されました。宿題をやっていて「よくできているね、でももうちょっとこうした方がもっと良いかもしれないね」というちょっとしたアドバイスが否定になってしまうぐらい否定に弱いのです。

自分がきちっとできていないことに耐えられない、ちゃんとできていない自分を受け入れられないところがあります。間違いを恐れるあまり、じゃんけんをしない、運動会に参加しないということまで起こってしまうと紹介されました。

「死にたい」という訴えへの理解

舟橋氏は、「死にたい」と言う子どものエピソードを紹介し、否定に弱いことと関連していると説明しました。

定型発達の子どもなら、思い通りにいかないことに対して「しょうがない、これをやるか」「我慢してこっちをやるか」と切り替えたり、コミュニケーションで解決していきますが、自閉スペクトラム症の子どもは言われたことは変えようがない、自分はそれはできないと思ってしまいがちです。

「僕は生きていてはいけない」「僕はもう死ね」ということという極端な選択肢にぴょんと飛びついてしまうのです。

小児病院での経験として、オーバードースや家の高いところから飛び降りて命は助かったという子どもが救急に入ってくることがあると紹介されました。話を聞くと、人生を終わらせたいほど悩み抜いているわけではなく、ちょっと嫌なことがあったので別世界に行こうと思ったり、何かをやりなさいと言われてできないなら死ぬしかないと思ったというような話だと説明されました。

結構馬鹿にできない話で、ある程度本気だと思って話を聞いていき、気持ちを和らげると死にたくなくなってしまうことが多いと述べられました。

感覚過敏と環境調整

感覚過敏について、赤ちゃんの声に限らず掃除機の音や教室のざわざわした音が耐えられなくて登校困難になる方もいらっしゃることが紹介されました。光が眩しくてダメになってしまう方も少ないそうです。

基本的には避けるしかありませんが、感じているストレスで随分違ってくると説明されました。適応が悪い時は感覚過敏の訴えが多くても、友達関係がうまくいったり先生との関係が良くなったりすると言わなくなることもあるため、基本は避けながらも変化しうるところを持ちながら見ていく必要があると述べられました。

性別違和感と女性の自閉スペクトラム症

最近は性別違和感の訴えをされる方が結構多く、発達障害特有のものがいくつかあることが紹介されました。服の肌触りの問題、好きなアニメのファンタジー世界との一体化、同じ仲間集団に入れない困難、人間関係の混乱などが背景にあることがあります。

女性の自閉スペクトラム症の方はなかなか気づかれにくいという特徴があると説明されました。こだわりもアニメやアイドルなど「みんなそうだよね」というところで際立たず、カムフラージュができる能力があります。しかし、集団の中にあってもすごい孤独と違和感を感じながらやっているため、それを続けていくと後々の身体症状や不安につながっていくと述べられました。

講座内容③:ADHD及び発達障害全般への支援アプローチ

発達障害のある子どもへの基本的な関わり方

基本的な配慮として、こだわりを極力尊重すること、話し言葉より書き言葉の方が良い方が結構いらっしゃることが挙げられました。全然喋ってくれないし、言葉に出さないが、鉛筆を渡すと書いてくれたりすると紹介されました。

ADHDの理解と支援

ADHDについて、不注意・多動・衝動性の行動で特徴づけられるものです。舟橋氏は最近の理解として、以下の3つの機能の困難があることを説明されました。

- ・実行機能:注意や段取りをつける力

- ・報酬系:今日の100円と1週間後の1000円でちゃんと1週間後の1000円が取れるかどうか

- ・時間感覚

支援の基本原則「怒りを少なく」

舟橋氏は、ご自身もADHDではないかとおっしゃった先生が「何か一つアドバイスを」ということであれば「怒りを少なく」ということをおっしゃっていたことを紹介されました。

色々「あれしなさい、これしなさい」というのは全然良いが、ギスギスしない、怒りが少ないようなコミュニケーションで指示を出していくことが大切だと説明されました。

指示を出して評価して、指示を出して評価してということを繰り返していくことは、後出し的に「それはダメ」「それはおかしい」というような関わりよりは効果的だと述べられました。

薬物療法の適切な使用について

癇癪や様々な問題に対してお薬を使うことはもちろんあり、実際に薬も全く効果がないわけではないため使うことはありますが、舟橋氏は場面設定や体の問題、環境をその子にとって辛くない環境にしていくことを抜きにして薬を使っても勝ち目はないことを強調されました。

これは癇癪に関してだけでなく、その他諸々に関して言えることで、まず環境整備や色々した上で、本当に最後のちょこっとで薬を使うという感覚でいていただいた方が良いと述べられました。

発達障害全般への支援の基本姿勢

舟橋氏は保護者の方にお願いしていることとして、「この優しい素晴らしい子が暴力を振るうのは何か特別なことがあったに違いない」という信念を持つことの重要性を再度強調されました。これを信じるレベルで理解し、記録を取ったり考えたり、ちょっとこういうことかなと想像したりしながら対応していくことが大切だと説明されました。

「そんなんでいいんですか」「暴力止めなきゃいけないじゃないですか」という話があると思いますが、バランスを取るのは先生方の仕事で、養育者の方はバランスを変えてしまっていいと述べられました。本当に子ども側に立って、何かあったに違いないと思って対応を始める姿勢が必要になってくると説明されました。

まとめ

舟橋氏は講演の最後に、本当に大切なのは子どもが安心感を感じているということだと強調されました。安心感を感じている状態だと、持っているいいものが出てくるし、何かに取り組んでいこうという気持ちにもなってくると説明されました。

これは定型発達の子どもでもそうですが、発達障害がある子どもはもっと顕著に現れる特徴があると述べられました。

支援の基本は、子どもが安心できる環境を整え、その子なりのペースで成長を支えることにあります。行動の背景にある特性を理解し、「この優しい素晴らしい子が問題行動をするのは何か特別なことがあったに違いない」という信念を持って接することが何よりも重要です。

舟橋氏の講演を通して、発達障害児への理解と支援において、表面的な問題行動への対処ではなく、その背景にある特性や状態を理解し、安心感を基盤とした支援の重要性を学ぶことができました。

“心の支え”となるコミュニティ

ONE LOVE オンライン里親会は、里親が抱える日々のつらさやしんどさ、喜びを共有できるコミュニティとしてすべての里親をサポートします。

オンライン里親会は、無料で参加いただけます

メンバー登録をするはじめて知った里親の方へ

ONE LOVE オンライン里親会とは里親や次世代の子どもを支えたい方へ

寄付で支える