里親になるために

親族里親とは?要件、割合をわかりやすく解説

親族里親の制度が設けられた平成14(2002)年当時、

子どもがすでに愛着をもっている祖父母や叔父叔母、

きょうだいが養育を行うことは望ましいことだと推奨され、

ピーク時には里親全体の1割を超えるほどまでに親族里親の数が増加しました。

しかし、近年では、

登録里親のうち親族里親はわずか5%程度に留まっています。

施設養護から家庭養育に流れを変えていく動きが活発化する中で、

養育里親にのみ関心が向けられる傾向があるものの、

親族里親の重要性も認識することが大切だといえます。

そこで今回は、親族里親の概要や要件、

里親全体に占める割合などをわかりやすくまとめました。

親族里親とは

親族里親とは、里親制度で認められている里親の種類の1つであり、

子どもの両親が亡くなったり、行方不明になったり、

病気で育てられなかったりする場合に、

子どもの3親等の親族までがなることのできる里親のことです。

上記の「3親等以内」の要件に該当する人は、以下のとおりです。

- ・1親等:父母、子

- ・2親等:祖父母、孫、兄弟姉妹

- ・3親等:曾祖父母、曾孫、おじ・おば、おい・めい

親族里親が注目されたきっかけの1つに、

2011年3月に発生した東日本大震災の影響があると考えられています。

実際に、東日本大震災により両親を失った子どもを、

その親族の方達が里親として引き取り育てているというケースは少なくありません。

親族里親以外の種類

里親制度には、親族里親以外にも、以下の種類の里親が存在します。

- ・養育里親:さまざまな事情により家族と暮らせない子どもを一定期間、自身の家庭で養育する里親。

- ・専門里親:養育里親のうち、虐待・非行・障害などの理由により専門的な援助を必要とする子どもを養育する里親。

- ・養子縁組里親:養子縁組によって子どもの養親となることを希望する里親。

なお、親族里親のうち、おじ・おばなど扶養義務のない親族に対しては、

養育里親などと同様に里親手当が支給されます。

養育里親、専門里親、養子縁組里親それぞれの詳細は、

以下の記事で解説しています。

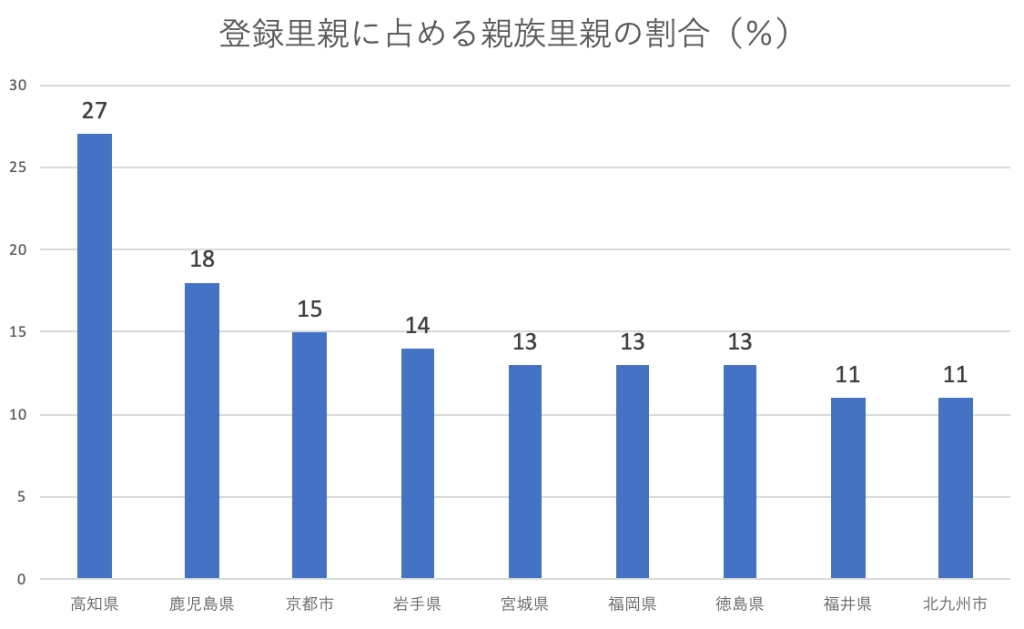

親族里親の割合

厚生労働省の「福祉行政報告例(平成30年度末)」によると、

日本全国における登録里親のうち親族里親はわずか5%で、

ピーク時の1割程度から半分まで減少しています。

また、登録里親に占める親族里親の割合を都道府県市ごとに見ていくと、

トップは高知県で、登録里親のうち親族里親が27%を占めています。

親族里親の割合が20%を超えているのは高知県のみであり、

他の都道府県市を大きく抜いていることがわかります。

次いで多いのは、鹿児島県(18%)、京都市(15%)、

岩手県(14%)、宮城県(13%)、福岡県(13%)、徳島県(13%)、

福井県(11%)、北九州市(11%)と続きます。

以上が、親族里親の割合が10%を超えている都道府県市です。

これとは反対に、親族里親の割合の少ない地域は、

香川県、相模原市、浜松市、熊本市、横須賀市で、いずれも0%となっています。

親族里親の増加が伸び悩む理由の1つに、

民法によって親族には扶養が義務付けられている点が挙げられます。

義務付けられているために、

里親にならなくても養育するのが当然だと考える意見があるのです。

こうした議論を詰める中で、

親族里親の必要性を再確認することが大切だといえます。

ガイドブックをシェアする

里親になるためにの関連記事

“心の支え”となるコミュニティ

ONE LOVE オンライン里親会は、里親が抱える日々のつらさやしんどさ、喜びを共有できるコミュニティとしてすべての里親をサポートします。

オンライン里親会は、無料で参加いただけます

メンバー登録をするはじめて知った里親の方へ

ONE LOVE オンライン里親会とは里親や次世代の子どもを支えたい方へ

寄付で支える